原來不是姿勢害你痠痛!90% 的人都搞錯了!

2025 May 15 疼痛新知

內容目錄

原來不是姿勢害你痠痛!90% 的人都搞錯了!

—— 5000 字內容讓你一次就搞懂

一、痠痛,是現代人的文明病

隨著醫學越來越進步,現代人活得比過去更久,但有件事也悄悄跟著變多——痠痛問題。它不分年齡、不分性別,幾乎每個人都曾經歷過,也會一直陪著我們走一輩子。

痠痛,不再只是短暫的不適,而是現代人共同面對的「文明病」。

因此,了解它、緩解它、甚至預防它,是每個人都該具備的基本健康素養。

二、姿勢會讓人痠痛嗎?

很多人以為,只要姿勢正確,就能避免痠痛。

例如:「坐姿骨盆端正、抬頭挺胸、雙腳踩地,這樣就能一坐一小時沒問題。」

這句話幾乎是從小到大被老師、長輩、甚至電視節目灌輸的標準觀念。聽起來很合理,也很有道理,畢竟「正確姿勢」聽起來就像是健康的保證。

但事實上,這個觀念是錯的。

又或者,有人覺得:「下班很累,回家只是翹個腳、低頭滑個手機,才幾分鐘而已,應該沒什麼大不了吧?」很多人反而對這樣的姿勢感到罪惡,覺得自己在「傷害身體」。

結果出乎意料,這個行為反而是對的。

為什麼會和我們的直覺完全相反呢?

這就要從一個常被忽略的關鍵來看——問題不在於姿勢,而在於時間的長短。

你可以把身體姿勢想成「一種負重的方式」。不管你怎麼坐、怎麼站、怎麼彎腰,只要那個姿勢維持的時間不長,其實身體是可以應付的,甚至不會有任何不適。

但如果你一直維持同一個姿勢,就算是最標準、最完美的坐姿,也會開始出現問題。因為身體天生就是為了活動而設計的,長時間靜止不動,才是造成痠痛的根本原因。

舉個例子來說:

你可以把脊椎想成一根彈簧,偶爾壓一下沒事,但如果長時間壓住不動,它會失去彈性、開始僵硬,久了甚至會損傷。這時候,就不是調整「壓的位置」可以解決的,而是要讓它「恢復活動」才行。

所以,與其糾結「到底要不要抬頭挺胸」,不如問自己:「我是不是太久沒動了?」

真正的健康,不是「坐得正」,而是「懂得動」。

三、姿勢不良不是最可怕的,時間才是!

幾乎每個人都會問:「我是不是因為駝背才腰痛?是不是因為翹腳才導致骨盆歪掉?」這些問題很常見,因為我們從小就被灌輸「姿勢不良會害你痠痛」的觀念。

沒錯,姿勢不良可能對身體造成壓力,但關鍵字是「可能」。

真正導致痠痛的,其實不是「姿勢不良」這件事本身,而是長時間不變化。

換句話說:

就算你現在坐姿很標準,骨盆立正、背挺直、雙腳平放,坐個十分鐘、二十分鐘都沒問題。但如果這個姿勢一坐就是兩三個小時、連續每天八個小時,你的肌肉還是會累、關節還是會卡、壓力還是會堆積,最後照樣痠、照樣痛。

這就像手機螢幕的亮度設定,開得太亮,不代表會馬上燒壞螢幕,但如果長期都處在過亮的狀態,就會縮短它的壽命。

人體也一樣,姿勢只是表面現象,時間才是真正的殺手。

再進一步說,有些「不良姿勢」其實也不一定不好。

像是翹腳、歪坐、側躺,這些看似「糟糕」的姿勢,如果只是偶爾短暫出現,其實反而是身體在「自我調節」。有時候它們提供了短暫的放鬆,讓某些部位減壓,這並沒有錯。

真正該擔心的,是同一個姿勢維持太久、沒有動、沒有變化。

想像一塊肌肉,就像一條橡皮筋。如果你一直拉著它,維持相同的張力,它會慢慢疲乏、失去彈性。久了之後,即使放鬆也回不去了,這時候疼痛就會開始出現。

所以,比起「保持正確姿勢」,我們更應該練習的是:

- 經常變換姿勢

- 每隔一段時間起身活動

- 對身體的訊號保持敏感,痠了、卡了就要調整

四、想避免痠痛?試試 25+5 法則

知道痠痛的關鍵是「時間太久不動」之後,很多人會問我:「那我到底多久要動一次?有沒有一個簡單、好記、做得到的方法?」答案是:有,而且非常實用——25+5 法則。

這個方法是我在臨床上與客戶、學生們反覆實驗後,發現最容易執行、效果也最明顯的方案。它的原則很簡單:

- 每 25 分鐘專心工作,用你當下覺得最舒服的姿勢。

- 接著 5 分鐘起身活動,做任何會讓你「離開椅子」的事。

這 5 分鐘,你可以做什麼?

你不需要上健身房,也不用做拉筋體操,只要簡單地:

- 起來走一走

- 伸個懶腰

- 原地踏步個幾下

- 倒杯水

- 去上廁所

- 和同事聊幾句天

- 看看窗外、放空一下

為什麼 25 分鐘是黃金時間?

這個時間點不是亂訂的,它來自於一套非常有名的時間管理技巧——番茄鐘工作法(Pomodoro Technique)。

研究發現,人類的專注力大約在 20 到 30 分鐘之間會逐漸下降,因此在這段時間內專心工作、之後短暫休息,不但可以讓大腦重新充電,也讓身體獲得緩解。

簡單來說,25+5 不只保護你的身體,還能幫助你更有效率地工作。

如果真的太忙怎麼辦?

有人可能會說:「我真的忙到沒辦法每 30 分鐘就起來一次!」

沒關係,重點不在於「精準執行」,而是培養「固定活動」的習慣。

就算你只能每一小時起來動個三分鐘,也比一整天坐著不動來得好。最怕的是——從早坐到晚,中間完全沒變化。

你可以這樣開始:

- 手機設個鬧鐘提醒

- 桌面放一張便利貼提示自己

- 開始一天工作前,先預留「休息提醒」在行事曆中

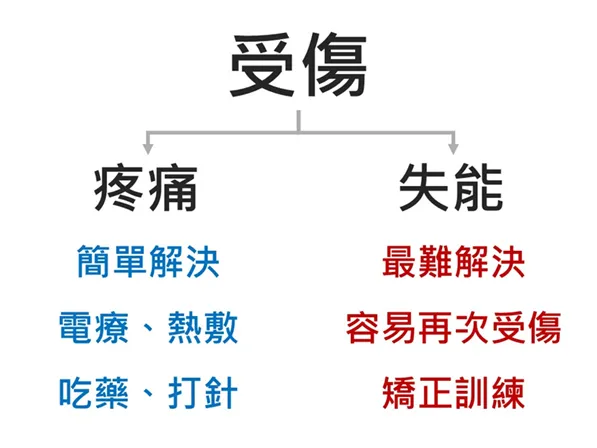

五、為什麼總是容易受傷?兩個主要原因

你是不是也曾經有這樣的經驗?某個部位受傷之後,好像總是沒有完全好起來,一段時間後又反覆出現疼痛,甚至更容易再次受傷。這不是巧合,其實背後有很明確的原因。

根據我自己的觀察與臨床經驗,會反覆受傷的關鍵原因,通常離不開以下兩種情況:

1. 曾經受過傷,卻沒有完全復原

很多人受傷後,只是單純等它「不痛了」,就認為痊癒了。但其實,疼痛消失 ≠ 功能恢復。

舉例來說,一位跑步愛好者曾經扭傷腳踝,休息幾天後痛感消失,就馬上回到原本的運動節奏。結果沒跑多久又扭到,甚至越來越頻繁。

這種情況,就是因為腳踝的穩定度與本體感覺(簡單說就是身體對自己動作的掌握)沒有恢復,造成關節功能下降,變得更容易再次受傷。

這類「舊傷未癒」的情況,其實就是一顆未爆彈,只要稍微動作錯誤或疲勞累積,就可能再次引爆。

2. 身體左右不平衡,導致動作代償

另一個常見原因,就是身體的肌肉或關節失去平衡。比方說,有些人習慣用右手拿東西、用右腳出力,久而久之,右邊的肌肉變得比較發達、比較緊,而左邊則比較弱。

當你進行需要全身協調的活動時,比如跳舞、跑步、甚至只是上下樓梯,身體會自動用「比較強的一邊」代替比較弱的一邊,這種代償動作會讓某些肌群承受過多壓力,久了就變成傷害。

這就像車子四輪跑起來不平衡,有一邊輪胎特別吃力,開久了一定會壞。

人的身體也是一樣——不對稱,就容易出問題。

解方:矯正訓練,讓身體重新找回平衡

好消息是,這些問題都不是無法改變的。透過專業的矯正訓練,可以針對身體不平衡的地方進行調整,讓強的部位學會放鬆、弱的部位慢慢強化,重新建立肌肉與關節之間的協調。

這不只是預防受傷,還能讓你的動作更順暢、更有力。很多我服務過的客戶,在做過這樣的訓練後,不只痠痛問題大幅改善,連整體運動表現也更穩定、進步更快。

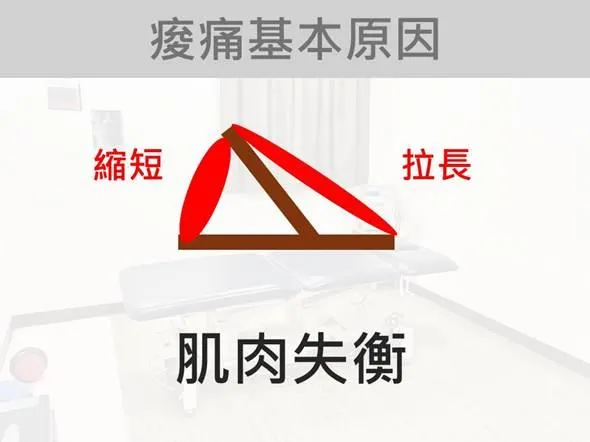

六、誤解痠痛的真正原因

你有過這樣的經驗嗎?去按摩時覺得當下還好,但幾天後反而更痠、更痛;或者,每次痠痛發作時,總覺得「又是同一個地方出問題」,即使做了很多處理,也只是暫時緩解,沒多久又回來了。為什麼會這樣?很多人以為痠痛是單純「某塊肌肉太緊」、「姿勢不對」所造成的,但其實,真正導致痠痛反覆發作的兇手,是肌肉長時間的「失衡」狀態。

肌肉會「縮短」也會「拉長」

我們的身體就像一個拉繩子維持平衡的帳篷。如果某一邊的繩子拉太緊(縮短),另一邊的繩子自然就會被拉長,整體結構也會變得不穩。

肌肉也是如此,當一組肌肉變得太緊繃,它的對側肌肉通常就會被拉長、變弱。這種「不對稱」會導致身體的壓力無法平均分配,使某些部位一直超負荷工作,時間一久,就出現痠、痛、無力等狀況。

只處理「緊繃」是不夠的

我們最常做的處理方式是針對「有感覺」的地方下手——像是按摩痠痛點、拉筋、刮痧、熱敷或電療。這些方法當然有效,但它們多半只能處理「表面問題」,也就是被縮短、緊繃的那塊肌肉。

但你有沒有想過:如果只是這樣,為什麼痠痛老是復發?問題就在於:被拉長的肌肉,從頭到尾都沒被處理。

被拉長的肌肉雖然不會痛、不會叫,但它其實正在「撐起全場」。它太弱,沒辦法幫忙分擔工作,整個動作就失去了平衡。就像兩人抬重物,一個出全力,另一個出一點點力,最後累壞的當然是出力多的那一邊。

看不見、不會痛,但才是根源

最讓人頭痛的是,被拉長的肌肉不容易用眼睛看出來,也不會讓你有「痠、緊、痛」的明顯感覺。所以,大部分人根本不會注意到它,更別說處理它了。

但根據我自己的經驗,至少有八成的慢性痠痛,其實是來自這些被忽略的「拉長肌群」。所以,即使你覺得按摩完、熱敷完有稍微好一點,但只要根本原因沒改變,痠痛很快就會回來。

常見誤區:按越大力越有效?

還有很多人會陷入一個常見迷思:「為什麼以前用三分力道就覺得夠,現在卻需要用七、八分力道才按得舒服?」這種現象,其實不是你變得更耐痛,而是代表問題越來越深。

當身體的肌肉越來越不平衡,那些原本只是偶爾出現的痠痛點,就會慢慢變成「硬結」、「沾黏」或「代償過度」的區域,要放鬆它們,就得用更強烈的刺激。但這樣做只是止痛,不是治本。

七、真正的問題藏在「看不見的肌肉」

如果你曾經有這樣的疑問:「明明我都有去按摩、熱敷,也做了很多伸展運動,為什麼痠痛總是好了又來?」那你可能忽略了一個最容易被跳過的關鍵——那些看不見、感覺不到的拉長肌肉。我們總是把焦點放在「有感覺的地方」:哪裡痠、哪裡痛、哪裡緊繃。但是身體的運作其實是一個動態平衡系統,很多問題不一定出在「有感覺」的部位,而是來自沒有發出聲音的地方。

拉長肌肉:真正沉默的受害者

所謂「拉長肌肉」,指的是在身體失衡的狀態下,被動拉扯變長的那一側肌群。

它們通常力量不足,卻又必須時時刻刻支撐身體,久了就會疲乏、無力,但因為不會痠、不會痛,我們常常沒有注意到它們正處在「過度負擔卻得不到支援」的狀況。

這就像辦公室裡那個總是默默做事、不抱怨的員工,看起來沒事,但其實已經累到極限。

為什麼這些肌肉看不見?

被拉長的肌肉不會緊繃,也不會突出,自然不容易從外觀察覺;再加上它們不會讓你在靜止時感到不舒服,只會在做動作時「感覺哪裡怪怪的」、「出不了力」,很容易被誤以為只是身體僵硬或沒睡好。

比如說,有人覺得跑步時膝蓋痛,就一直處理膝蓋本身,但其實問題來自於大腿後側或臀部肌肉過弱,導致膝蓋無法獲得正確支撐。

真正該加強的地方,往往不在「痛的地方」,而是在「沒有感覺的地方」。

「縮短 vs. 拉長」的比例不平均

根據我在實務上的經驗,80% 的痠痛其實來自拉長肌肉的失衡,而只有 20% 是來自縮短的肌肉緊繃。

但大多數人、甚至部分治療師,卻把 80% 的注意力放在緊繃肌肉上——也就是痛的地方。

這就像房子漏水,卻只擦乾地板,卻從不去找出牆壁哪裡裂開;問題當然會一再發生。

久而久之,症狀會變得越來越「黏人」

當你不斷只處理「縮短肌群」的痠痛,但從未真正處理「拉長肌群」的無力問題時,身體會怎麼辦?

它會不斷用錯誤的方式代償,不該用力的地方用得越來越多,該出力的地方卻越來越萎縮,久而久之,痠痛就變得像牛皮糖一樣黏著你,甩也甩不掉。

很多人因此從一開始只是小小不舒服,慢慢變成每天醒來就痠、睡前又痛,生活品質跟著下滑,甚至連運動都不敢做了。

這時候,與其繼續一昧地找「哪裡在痛」,你應該開始反問自己:

「是哪一塊肌肉,該出力卻從來沒練到?」

八、如何解決?關鍵是訓練

當我們終於意識到身體痠痛的根源,不只是「痛的地方有問題」,而是整個肌肉平衡出了狀況時,就能真正找到對的方法來處理這些長期困擾我們的問題。而這個方法的核心,就是——訓練。不是運動員才需要訓練,一般人也一樣。因為我們的肌肉、關節、動作模式,就像軟體系統一樣,會因為長期錯誤使用而「程式錯亂」,而訓練,就是重新編寫程式碼,讓身體重新學會怎麼正確出力、穩定與協調。

為什麼按摩、電療、拉筋不能根治?

很多人會問:「我都有去按摩,拉筋也做,為什麼痠痛還是回來?」

答案其實很簡單——這些方法只能「暫時舒緩」,但不能改變身體的使用方式。

就像車子輪胎跑偏了,你只換輪胎卻沒調整方向盤,下次還是會跑偏;你的痠痛也是一樣,如果你不重建身體出力的方式,它永遠只是在原地打轉。

訓練的目的:強化「被忽略的肌肉」

你可能會以為訓練就是做重訓、做有氧,其實不然。真正的矯正訓練,是透過精準的動作與肌肉激活,喚醒那些被拉長、被壓抑、出不了力的肌肉。

這些訓練的目的,不是讓你流很多汗或覺得很累,而是讓你「找回身體正確的發力路徑」。

常見的訓練目標包含:

- 強化核心穩定度:讓你的身體在動作中保持中心穩定。

- 重新喚醒臀肌、肩胛肌等沉睡的肌群。

- 讓弱勢肌群重新參與日常動作,減少代償出力。

- 平衡左右側肌肉張力與控制能力,修正歪斜動作。

這些看起來很基礎,但才是真正讓你從「短暫舒緩」走向「長期改善」的關鍵。

95% 的人都需要這一步

在我實務經驗中,95% 的個案,最終都需要進入訓練這個階段。

有些人可能會抗拒,覺得訓練好像很難、很累,其實你需要的不是「變壯」,而是「讓身體回歸自然的狀態」。

尤其是久坐族、上班族、滑手機一族,長時間固定姿勢加上缺乏肌肉控制能力,身體早已習慣錯誤模式,這時候不靠訓練,很難讓肌肉重新合作起來。

訓練是對身體的重新教育

你可以把訓練想像成是「讓身體重新上學」。

以前我們用錯方法在運作,現在需要用一點時間,教它怎麼正確呼吸、怎麼穩定身體、怎麼出力、怎麼放鬆。

只要方法對,進步是看得見的,也會非常有成就感。

有些人做矯正訓練幾週後,發現原本習慣不敢做的動作,居然變得輕鬆了;也有人說原本早上起床的僵硬、腰痠都改善了,甚至久違地回去運動,身體居然沒事了。

這就是訓練的魔力——不是把你變成運動員,而是讓你回到一個健康、有力、不怕動的狀態。

0則留言